※記事内のリンクには広告が含まれています。

こんなサイトを運営しておきながらいまだにHDDを使ってゲームをしていたのですが、いよいよ我慢の限界がやってきました!

とはいえ、HDDの移設はしたことがあるもののSDDの増設は完全にはじめての体験…。せっかくなので同じように困っている方に向けて今回の経験を書き残すことにしました。

実際に使用したSSDや接続変換ボードなども紹介するので、ぜひ参考にしてみていただければと思います。

AMD製の良コスパGPU「Radeon RX 9060XT 16GB」を採用した、いまイチ押しのおすすめモデル!

CPUには「Ryzen 7 5700」を採用し、フルHDならほとんどのゲームを遊び切れる十分な性能。ゲーミングPC初心者にもおすすめの一台です!

HDDに限界を感じた大きな理由は次の2つです。

- HDDの読み込みの遅さが明らかにボトルネックになってきた

- SSD必須のPCゲームが増えてきた

「2025年にもなって今さら何言ってんの…」と思うかもしれないですが、いや、まだもう少しいけるかなと思ってたんですよね…。

ちなみにHDDを使っていたのは「SSDはシステムデータ専用!他のものは入れない!」という古来からの教えを頑なに守ってきたため。最近はSSDにもゲームを入れるようになっていましたが、まだ大半のゲームはHDDに入っています。

では、上記の2つの理由についてもう少し詳しく説明していきます。

「説明なんかいらん早く増設方法を教えろ!」という方はこちらから!

理由① HDDの読み込みの遅さが明らかにボトルネックになってきた

とにかくこれがかなりの痛手になってきました。

敵が急に出てくるような場面で明らかにカクつきが見られるようになるなんてのはしょっちゅうで、タスクマネージャーを見てみると、GPUやCPUの稼働率は低いのにHDDの読み込みだけずっと100%なんて場面も増えてきました。

一方で、HDDではなくSSDにインストールしたゲームはそんなことはありません。カクつきもほとんどなし。HDDの転送速度がボトルネックになっていることは明らかでした。

ゲームがはじまるまでが長い、ロードも長い、ゲーム起動後最初の戦闘はやたらカクつくなどなど…せっかく性能のいいGPU積んでるのに意味ないじゃんねとなりました。ほんとそう意味ないよ。

理由② SSD必須のPCゲームが増えてきた

モンハンワイルズやウツロノハネをはじめ、最近当然のようにSSD必須とするPCゲームが増えてきたのもHDDからの脱却を決めた原因のひとつです。

HDDはとにかくSSDと比べて転送速度が遅いのが大きなデメリット。SSD推奨ゲームをHDDにインストールすると、ゲームオブジェクトの読み込みがゲーム速度に追いつかないこともままああります。

この問題に関して記憶に新しいのはモンハンワイルズ。ゲームデータをHDDにインストールすると、場面によって下記のようにモンスターが正常に表示されない不具合が起こりました。

描画速度の遅い低スペックPCでも起こりがちなこの現象ですが、推奨スペックを大きく上回る私のPCでもHDDを使ったらこうなりました。このあたりからさすがの私も「もうHDDやめべ…」と思うようになってきました。

そんなこんなでここ半年くらいはHDDに新しいゲームを入れることはやめていたのですが、そうなると当然、ゲーム用に使えるストレージ容量は少なくなってしまうんですねえ…。もともとSSD+HDDで合計2TBの構成だったものが1TB SSDだけになってしまうので、早々に残容量の終わりが見えてきました。

このままではまずいというのと、今後もどんどんSSD必須のゲームが出てきそうだしちょうどいいかというのもあって、今回増設に踏み切ることにしました。早いうちに新しい環境に慣れておくのも大事ですしね。

今回増設を行う私のゲーミングPCとSSDはこちら!

ツクモ「G-GEAR GA5J-C230B3/CP6」

いまの私のメインPCです。「Core i5-13400F」と「GeForce RTX4070 12GB」という少しピーキーな構成ですが、わりと使い勝手が良く、WQHD解像度でも困ったことはほとんどない良モデルです(今は販売終了しています)。

現在は標準装備の1TB SSDに、前のPCから移設した1TB HDDを加えた計2TBの構成で使っています。

その他の詳しい構成はレビュー記事でも書いているので気になる方はこちらをご覧ください。

Solidigm P41 Plus(M.2, 1TB)

最終的にこのM.2のSSDにしました。

自作erではないためSSDメーカーのことはよく分からないのですが、わりと評判も良さそうで価格も手頃な「Solidigm P41 Plus 1TB」を選択。

保存容量は1TBです。2TBにするかどうか少し迷ったのですが、今の構成の「1TB SSD」+「1TB HDD」の2TB構成でも以前は特に困ってなかったので、HDDに入っているデータをそのままこのSSDへ移行するようなイメージで1TBを選びました。

ちなみに「SSDとHDDって何が違うの?」とか「SATAとかNVMeって何?」とかとか……そのあたりのストレージの知識は過去に解説しているので気になる方はぜひこちらもご覧ください。

知識はあったので調べれば自分で選べはするのですが、増設したのは今回が完全にはじめて。実践してみると色々と新しい学びもあって、机上の知識と実践とはやっぱり違うんだなあと改めて実感しました

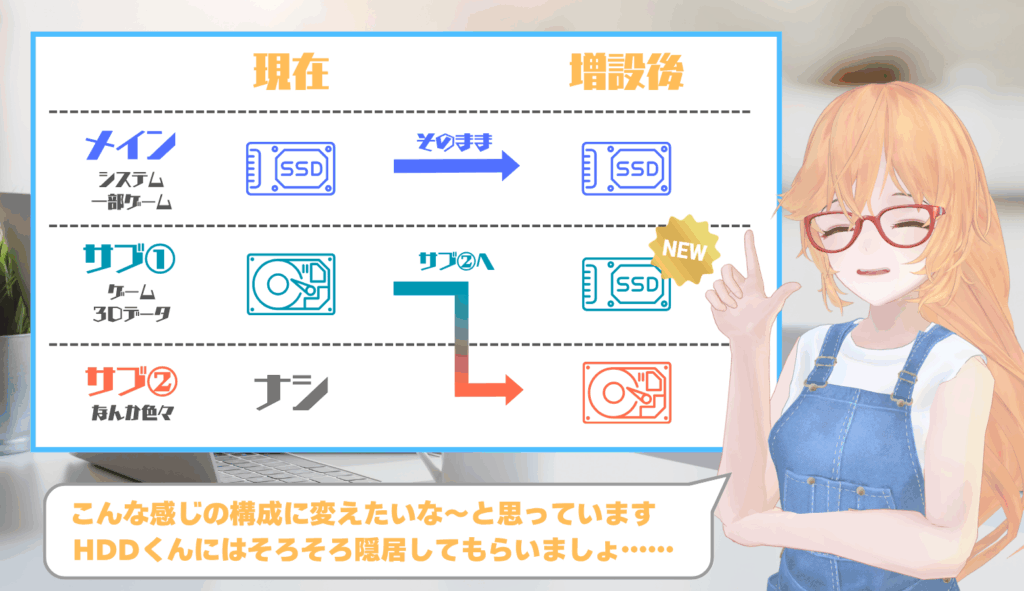

最終的なストレージ構成のイメージ

PCとSSDの紹介もそこそこに、増設後のストレージの構成を改めてイメージします。

ざっくり図解すると↓の画像のような感じにしたいなあと思っています。

現在は2台のストレージを運用しています。SSD(1台目)はシステムデータや一部ゲームを保存するメインのストレージ、HDD(2台目)は大半のゲームや3Dデータなどを保存するサブ①のストレージです。

増設後は3台での運用になります。SSD(1台目)は増設後もそのまま、HDD(2台目)はなんでも雑多に入れるサブ②のストレージに格下げし、新しく増設したSSD(3台目)を空いたサブ①のストレージとして活用していきます。

一応これまで使っていたHDDも今後雑多に色々保存しておくサブストレージとして残しておきますが、とはいえもう6年くらい使い続けているので決して調子が良いわけでもなく、使い道は…うーん…

いつも使っているアバターを動かすためのUnityとそのプロジェクトファイルなんかも今のHDDに保管しているので、それもごっそり移動させて起動時間を短縮させたいところ。

なんだか最近はゲームにしてもUnityにしても妙に起動や読み込みに時間がかかるようになってきたので、いよいよHDDが壊れてしまう前にちゃちゃっと作業を進めてしまいましょう!

3ステップで簡単に行けそう

SSD増設は大きく分けて下記の3ステップでいけそうです。

ケースを開けた経験は何度もあるので問題なさそう。静電気だけは気をつけよう。

「M.2スロットってどんなの??」状態ではあるもののまあ実際に開けたら分かるでしょうきっと。

スロットにはマザーボード付属のヒートシンクが取り付けられていることがあるので、その場合はヒートシンクを取り外して取り付けるらしい。

そのままだと使えないのでPC起動後にディスク割り当てを行う。BIOS画面で色々したりみたいなのは必要ないみたい。

事前に色々と増設方法を調べてみたのですが、やっぱりどのサイトを見ても増設作業自体はそこまで複雑ではなさそう。

この段階では、

なんだ簡単じゃん!こちとらゲーミングPC紹介サイト管理人だぞ!なめてんのか!

とすっかり油断していたのですが、ここから思いがけないバタバタが続くことになります。

PCケースを開けて取り付け箇所をチェック

何はともあれまずはPCケースを開けてみました。

中央にある黒い四角い箱は空冷CPUクーラー、そのすぐ左隣にある「GEFORCE RTX」と書かれたものがグラフィックボードです。

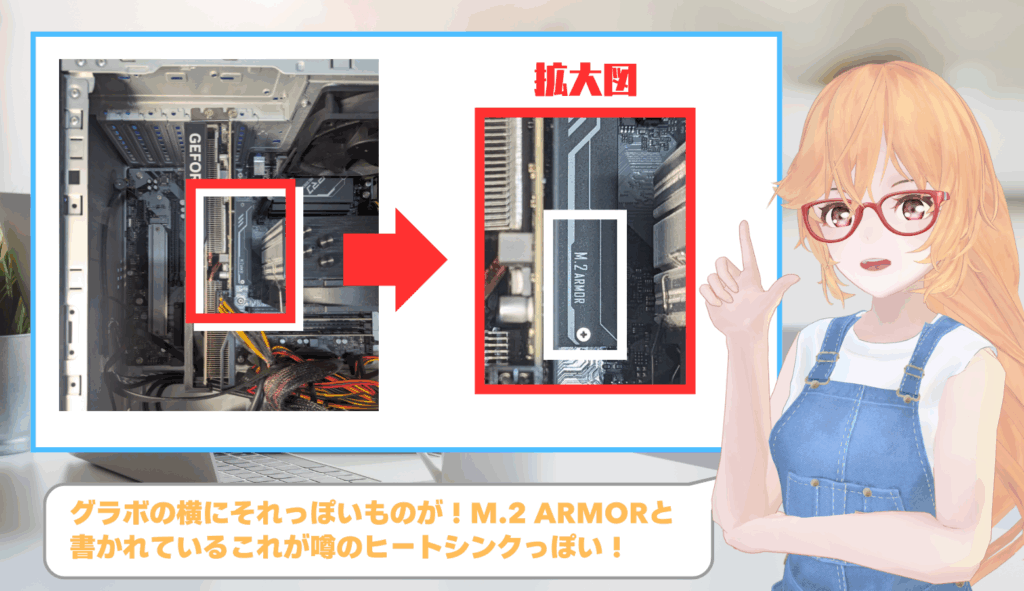

私のPCの場合、このCPUクーラーとグラボの間にそれっぽいM.2のヒートシンクらしきものがありました。

ちなみに「ヒートシンク」というのは簡単にいうと「放熱を助ける部品」のこと。今回の場合、M.2 SSDから発せられた熱を効率良く冷やす役割を担う部品ということになります。

M.2 SSDはSATA形式のSSDやHDDと比べて転送速度が速い代わりに発熱量も多いというデメリットを抱えています。このデメリットを和らげるためにM.2 SSDには専用のヒートシンクが用意されていることがあります。

ここまでは完全に想定内!ひとまずM.2ソケットがないなんてことはなさそうで安心しました。

M.2 SSD用のヒートシンクを取り外してみる

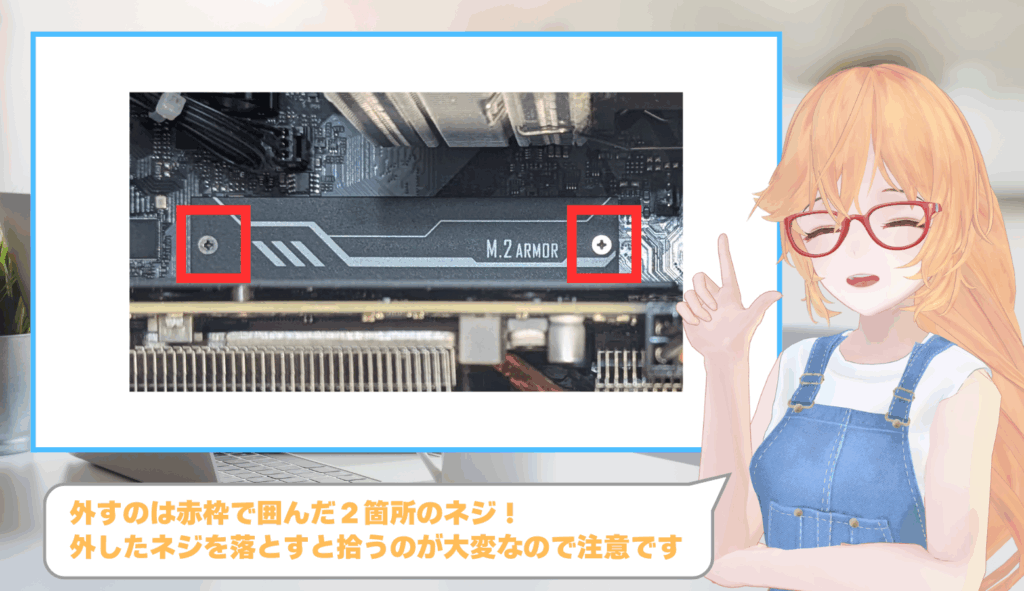

なんにしてもヒートシンクが被さったままだとSSDが取り付けられないのでこれを外していきます。

ネジで両端が留められているのでここを外します。空冷式のCPUクーラーの場合はケース内のスペースが窮屈になりがちなので、少し細め長めのドライバーの方が作業しやすいかも。

外したネジをケース内に落としてしまうとスペースが狭くて手では拾えないこともあるので注意。もし落としてしまった場合は基盤に直接触れることのないようピンセットなどを使って回収しましょう。

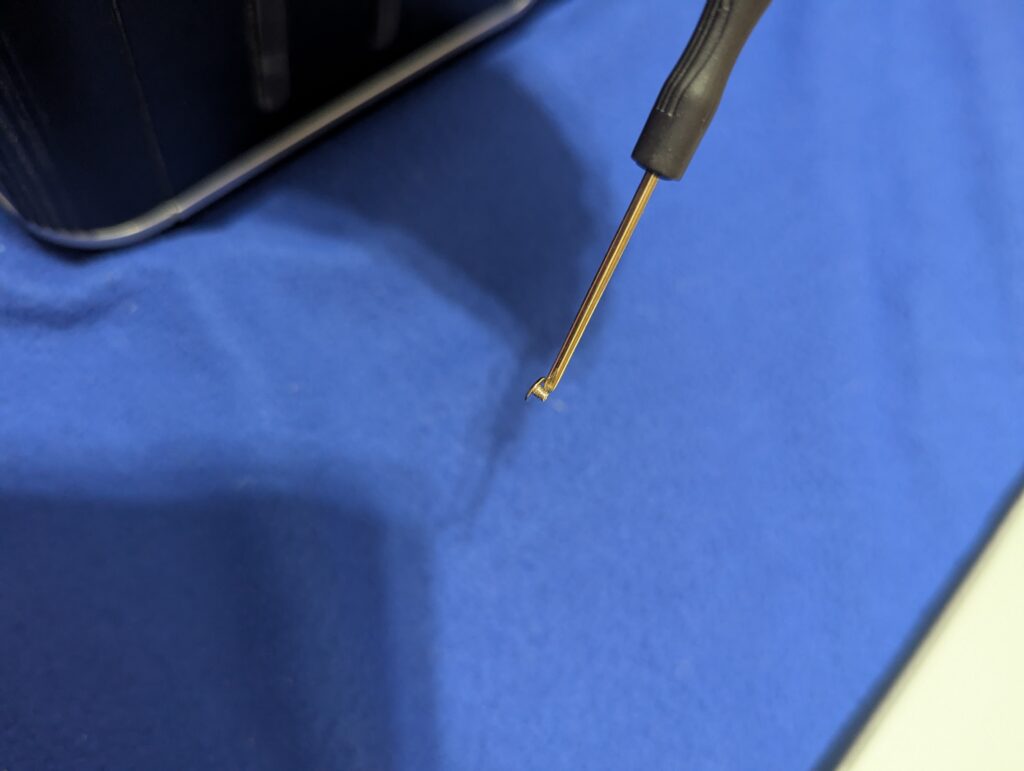

ちなみに狭い箇所での作業におすすめなのは先端に磁石がついてるタイプのドライバー。

↑の画像のような感じで先端にネジがくっつくので、狭いスペースでネジを外すときはもちろん、取り付けるときにもネジ穴にネジを合わせやすいので非常に便利です。

狭い場所での作業に非情に便利なので持っていない方は持っておくと良いかも。精密ドライバーには色々なヘッドが入った高いものもたくさんありますが、ちょっとした作業くらいならこれくらいの価格のもので十分だと思います。

ちなみにこの程度の磁力ならPCに悪影響を及ぼすことはほとんどないと言われているのでその点は心配しないでもOK。

既存のM.2ソケットがすでに埋まっていたことが発覚

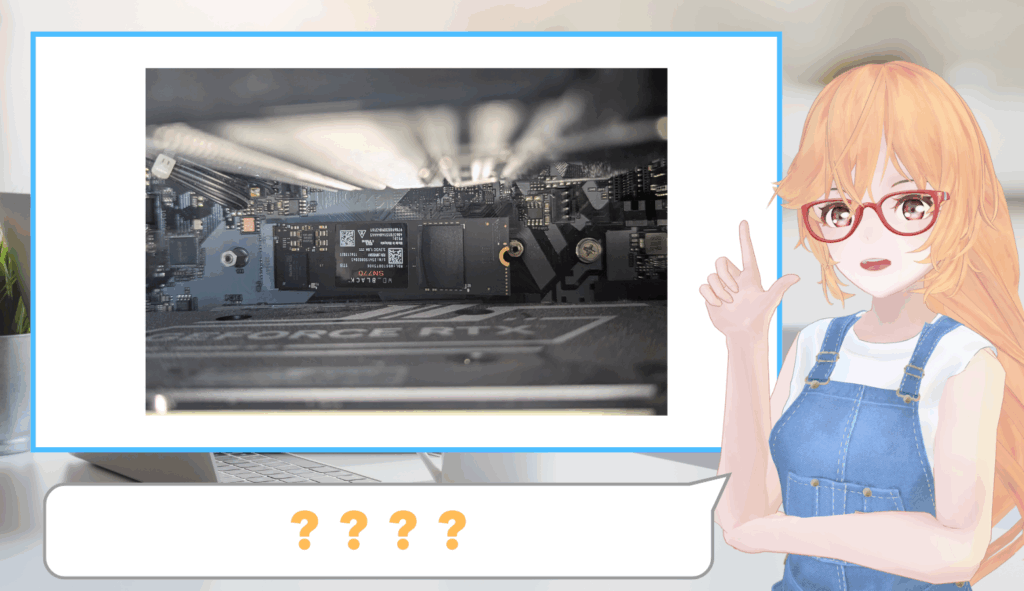

ヒートシンクを無事に外すことができたらその下に隠れていたM.2ソケットが見えてくるはずです。

このソケットに、新たに購入したM.2 SSDを差し込めば作業はほぼ完了!

そこまでいけば、あとは予定通りPCを起動してディスクを割り当てて……

…………

……

ヒートシンクを外すと、すでにM.2ソケットに取り付けられたSSDが出てきてしまいました。もちろん、手にはまだ取り付け前の新品のSSDが初打席に立つ瞬間を今か今かと待ちわびています。

なんでSSD入ってるの……? ヒートシンクの下のソケットって空いてるもんじゃないの……?

はやくも当初の計画が狂っていったん頭は真っ白なのですが、それはそれとしてSSDの行き先がなくなってしまいました。困った。

たしかによくよく考えてみれば元から入っていたSSDもM.2 SSDなのでここに入っているのは当然と言えば当然なのですが……ヒートシンクを外すまで完全に既存のSSDの存在を忘れていました。ヒートシンクを見つけた瞬間に「ここだ!ここに付けるに違いない!」とはしゃいでしまい、そのまま頭の中で完成形まで描いてしまったのが今回の敗因です(一敗)。

それはそうと、もうここ埋まっちゃってるなら増設できなくない……?

でもせっかく買ったSSDだから何とか使えるようにしたい…もうHDDでゲームするのはやめたい…

ここからはなんとか別の方法でM.2 SSDの取り付け方法を模索するフェーズに入ります。

幸運にもM.2ソケットが空だった方は差し込む際のポイント・注意点だけこちらからどうぞ!

方法① PCIe変換接続ボードで別のソケットに読み込ませる

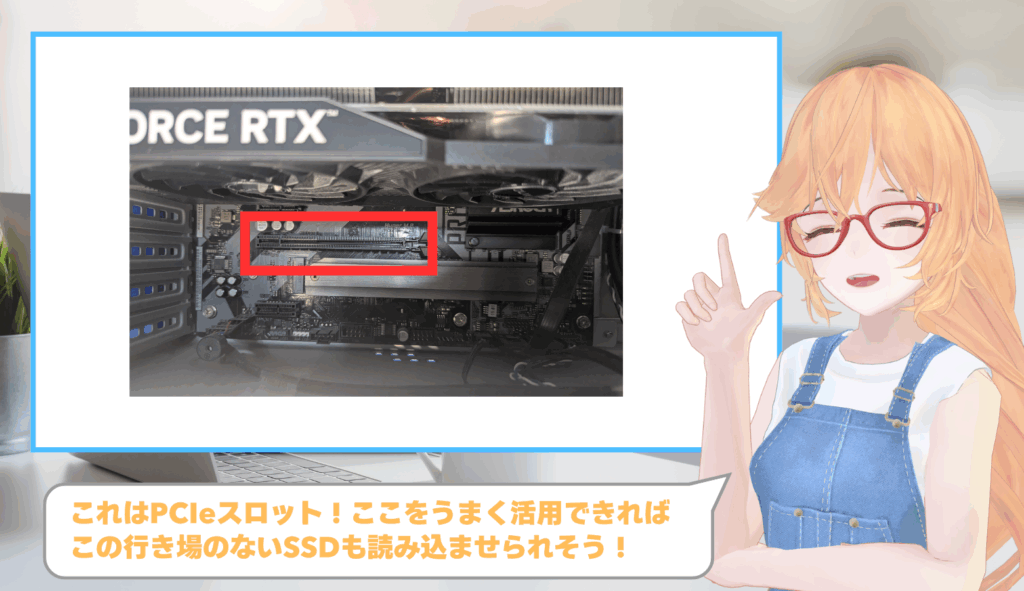

どうにかならないものかとPCケース内を見ていると反対側に何も刺さっていないPCIeスロットを見つけました。

そういえばPCIe接続のSSDのことをNVMe SSDって呼んでた気がする。ここがなんとか活用できればうまいことM.2 SSDを活かせるかも…?

SSD記事を書いた際の記憶を思い出しながら変換用の拡張ガジェットを捜索、最終的に玄人志向の「M.2H-PCIE」という変換ボードを見つけて購入しました。

「このボードの何が良いか」と聞かれても正直よく分からないのですが、ひとまず玄人志向ブランドなら無難だろうということでこれにしました。

今回はこれを使って行き場のないM.2 SSDにどうにかして行き場を与えてやりましょう!

なおこの製品は取付マニュアルが同梱されておらず、公式WEBサイト上にも用意されていません。玄人どころかド素人の私にはかなり荷が重い製品……もしかして「玄人志向」ってそういうコト…? (二敗目)

でも、安心してください。今回は「素人志向」の私がどうにか苦労して確立した取付方法もこれから書き残していきますので。

取り付け方法をすぐに読みたい方はこちらから!

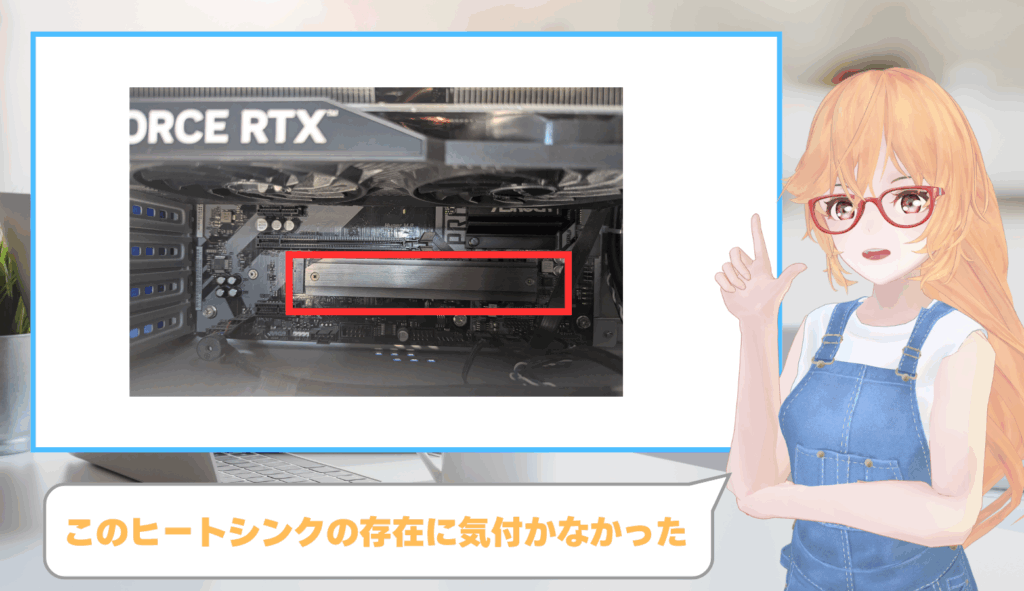

ちなみに、ここまでのPCケース内の画像を見て「なんかそれっぽいM.2ヒートシンクがもう1つあるけどそっちは確認しないの?」と思った玄人の方がいるかもしれませんが、それは非常に鋭い指摘です。

今回このヒートシンクを活用せずに接続変換ボードを購入した理由ですが、これはとても単純な話で、

ウソみたいな話ですが、PCIeスロットを見つけた瞬間「これならいけるぞ!」となってしまい、すぐ近くにあるヒートシンクの存在を認識できなかっただけです。私はPCパーツで「姑獲鳥の夏」をしています(三敗目)

ちなみにこのヒートシンクの存在に気がついたのはひととおり増設作業を完了させたあと。

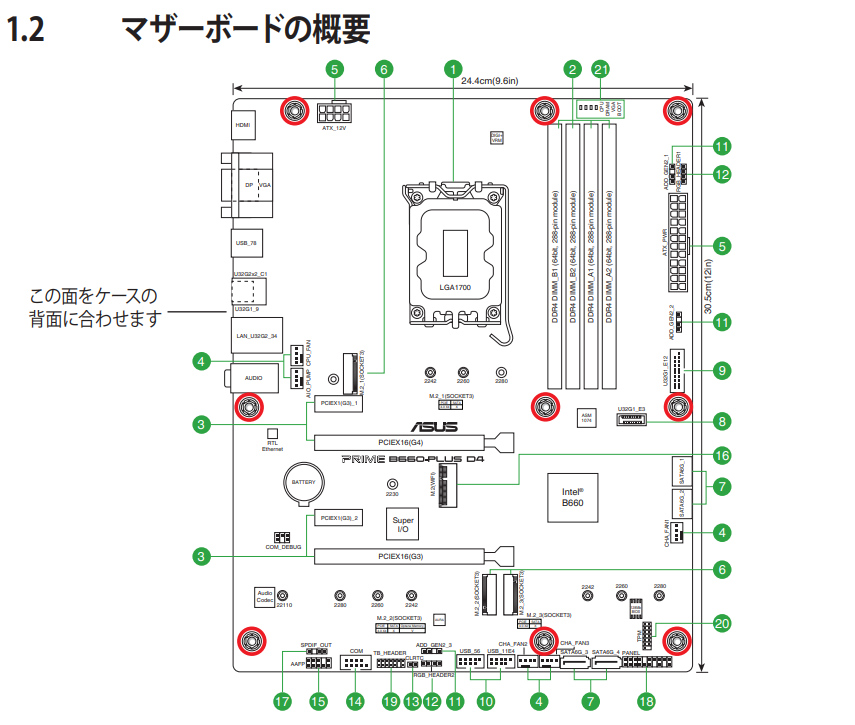

なんか悔しいのでヒートシンクを外しての目視確認はしていませんが、下図のマザーボードの仕様書を見る限り、間違いなくこの下にソケットはありそうです(下図の下の方にある⑥の部分)。

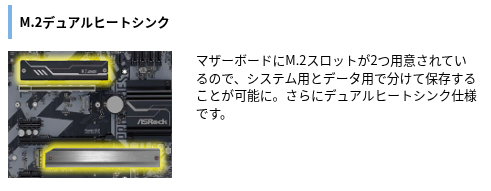

極めつけに、自分のPCの製品ページを改めて確認しに行ったところ、「M.2スロットが2つ用意されている」という旨の記載を発見。もうここまでくると完全に確認不足でしかない…。

方法② 別のM.2ソケットを探して取り付ける

というわけで、そもそもマザーボード上に別のM.2ソケットがある場合はそちらに取り付ければOKです。

わざわざPCIe接続変換ボードなどを購入する必要はありません。

とにかくM.2スロットの数・場所の確認は最初に必ず行っておきましょう。製品ページなどでマザーボード(チップセット)の型番を確認して、googleで仕様書を探すのが確実です。ツクモのように独自チューニングされている場合は製品ページにもヒントが記載されてるかも。

ちなみに私のPCの場合、銀色のヒートシンクはツクモが独自チューニングで取り付けたもののようです。すべてのM.2ソケットに必ずヒートシンクが付いているとは限らないのでその点も注意。

M.2ソケットに差し込む際のポイント・注意点はこちら!

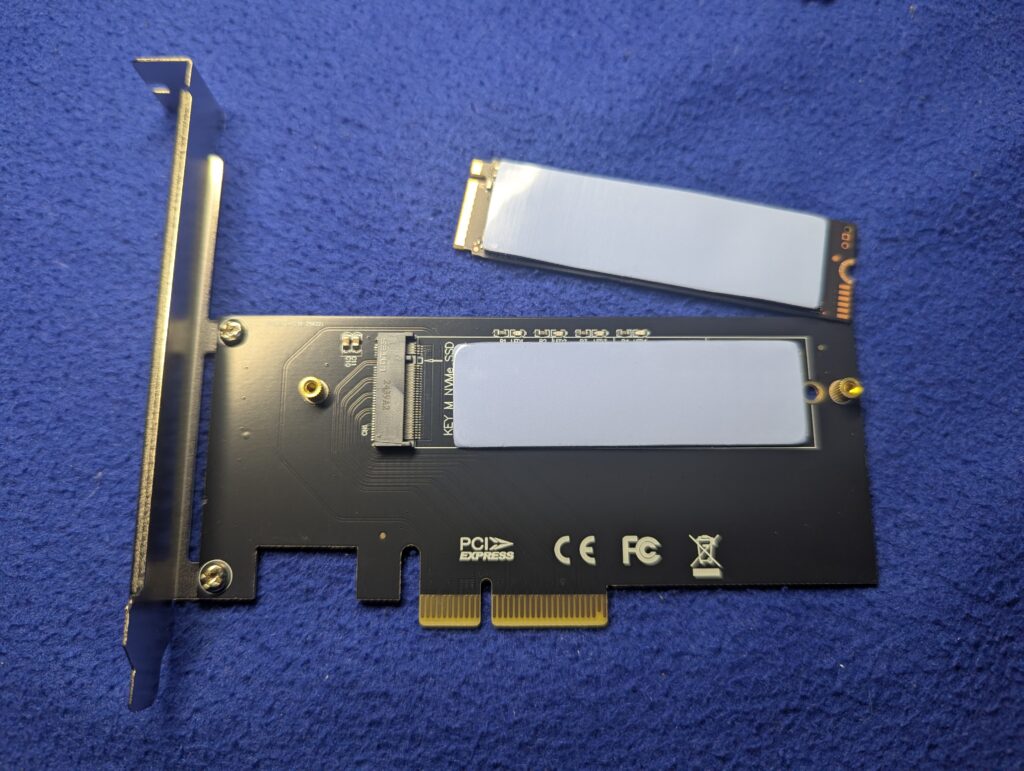

使用するボード:玄人志向「M.2H-PCIE」

先ほども軽く触れましたが、製品は玄人志向のものを購入しました。

中身は上から順番に変換ボード本体、熱伝導シート、手回しねじ(ドライバー付)、ロープロファイルブラケットの4つ。ちなみにこのドライバーは先ほど触れた磁力のあるタイプのもの。自分で持っていなくてもこれでラクラク作業ができます。

「ロープロファイルブラケット」は、スリムPCなどにおいてそのままだとブラケットの高さが合わない場合なんかに取り替えて使うそうです。私は特に必要なかったので、本来の使い方で使うことはありませんでした。

繰り返しになりますがマニュアルは同梱されていません

ボードのヒートシンクを取り外す

何はともあれまずは変換ボードのヒートシンクを外していきましょう。

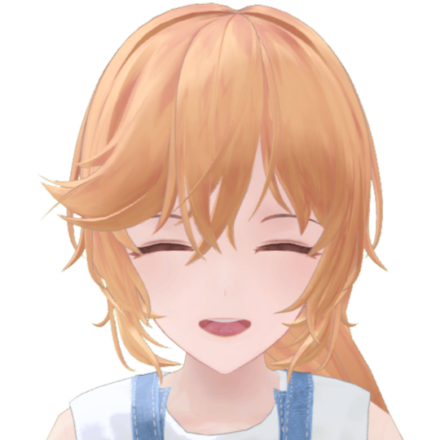

下図の2箇所のネジで留まっているのでここを外します。

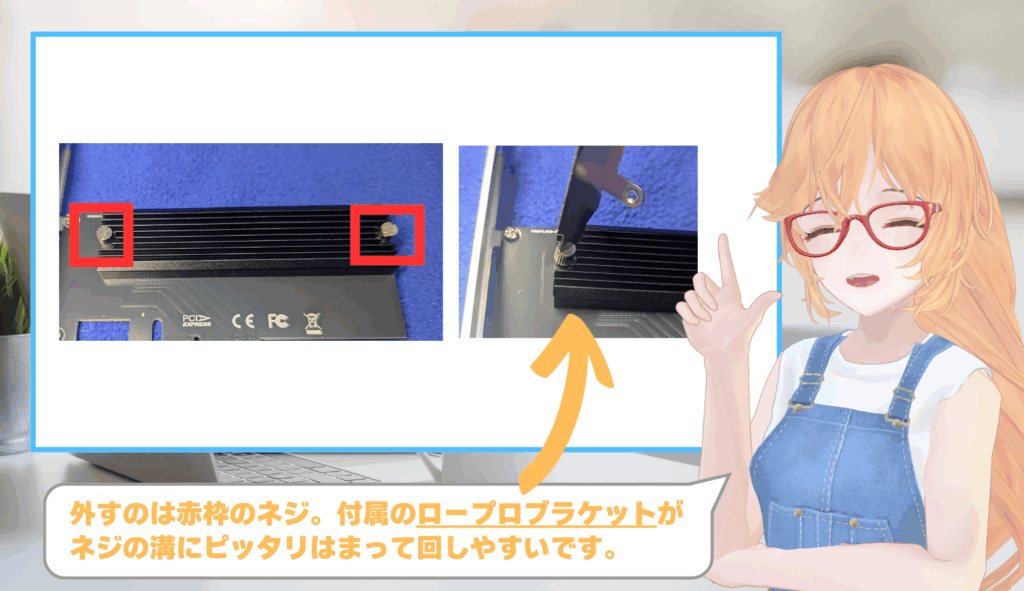

ネジをはずすとM.2のソケットが見えてきます。

中央から少し左寄りの灰色のソケット部分にM.2 SSDを挿入します。もうこのまま取り付けられそうな雰囲気もありますが、このまま取り付けてしまうと下の写真のようにSSDがナナメになってしまうので、あまり具合がよくありません。

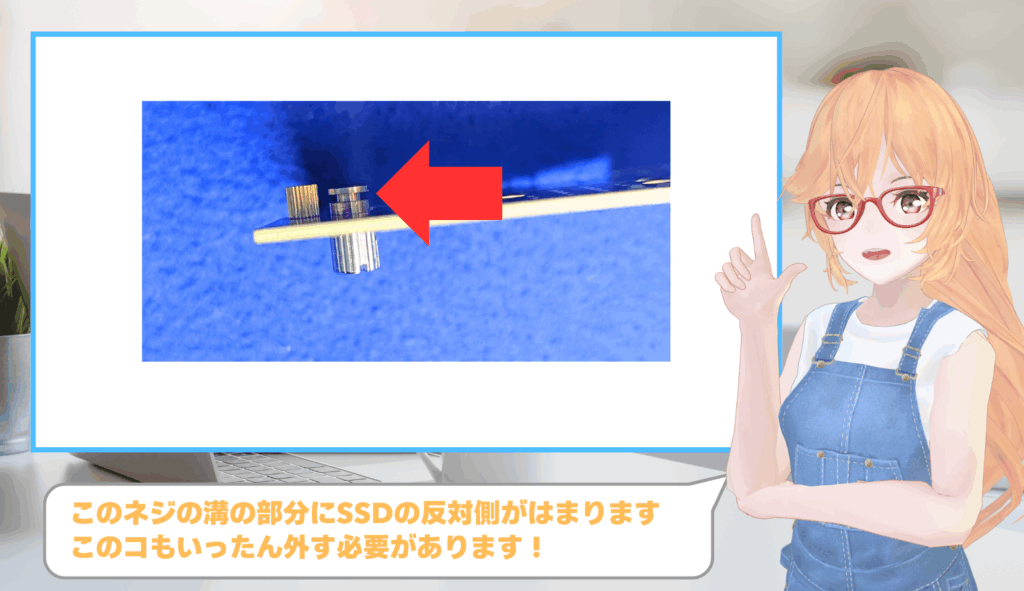

邪魔をしている段差は取り付けたSSDが動かないように固定するネジ。とはいえこのままだとうまくSSDを差し込めないのでここもサクッとはずしていきましょう。最終的にSSDをM.2ソケットに差し込むタイミングで、このネジの溝にSSDのお尻の部分をはめていきます。

試しにいったんネジを外してからネジの溝にSSDをはめこんで、ボード本体に取り付けてみると…

上の写真のようにまっすぐ綺麗に取り付けることができます。

ここまででいったんの下準備の下準備は完了! もし試しにSSDを取り付けてみた方は再度外してから続きをご覧ください!

熱伝導シート(サーマルパッド)を貼り付ける

ここからはSSDをボード本体へセットする前の最後の準備として熱伝導シートを貼り付けていきます。

熱伝導シートの貼り方にもどうも派閥がありそうなのですが、ひとまず今回は一番スタンダードっぽい方法で進めていきます。

「熱伝導シート」はSSDから発生した熱の放熱を助ける役割を担っています。

今回はSSDの両面を熱伝導シートでサンドして表と裏の両サイドからしっかり放熱されるように貼り付けていきましょう。

早速、ボード本体とSSDの表面にそれぞれ思い切ってシートを貼り付けます。

ボード本体に貼るシートの位置はこの写真の位置くらいがちょうど良さそう。

ちなみに先ほどから言っている「SSDの表面」ですが、今回の記事においてはメーカーシールが貼ってある面のことを指します。

このメーカーシールの上に直接熱伝導シートを貼り付けてください。

なお、このメーカーシールについては剥がすとメーカー保証が切れるかもという噂があるため、そのままにしておくのが無難です。これを剥がしたくらいで何かあるとも思えないのですが、こんなことで保証が切れても仕方がないのと、熱伝導の効率に大きな影響を与えるものではないらしいので、念のためそのままにしておくことを推奨します。

ちなみに私はうっかり剥がしてしまいました。いや、だって標準装備のM.2 SSDにはメーカーシール貼ってなかったからむしろ剥がすべきものなのかなって…(四敗目)

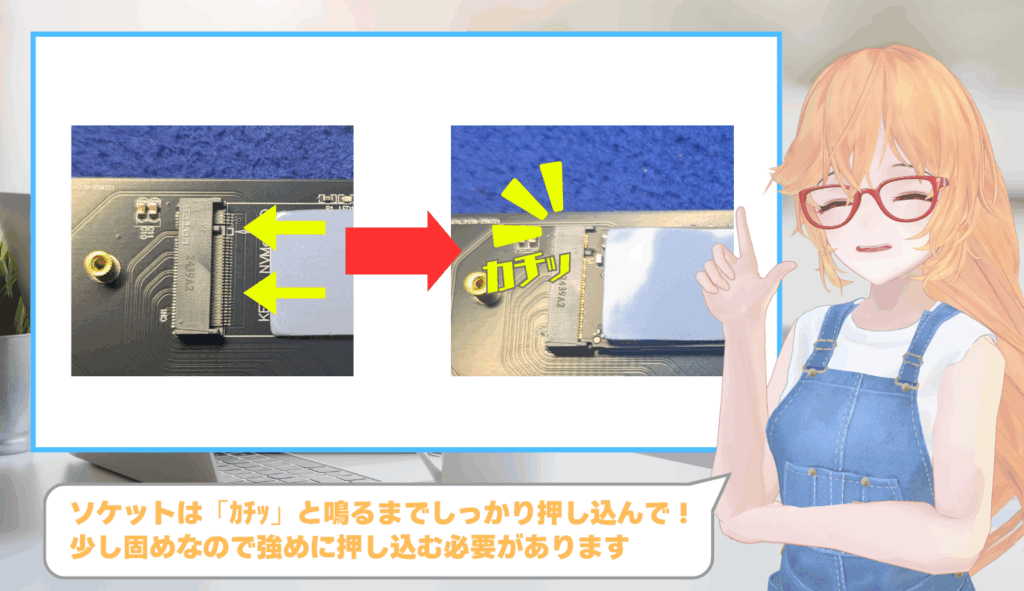

ボードにSSDを取り付ける

では、いよいよSSDを取り付けていきます!

とにかくしっかりとソケットに差し込むことが重要です。また、それと合わせてSSDの反対側を先ほど触れたネジの溝に合わせて留めることを忘れずに。

最終的には下の写真のような形になればOK!

あとはヒートシンクを被せてネジをとめて、SSDの取り付け作業は完了。

作業後は不自然に余っているネジがないかも確認しましょう。予備ネジは3本入っていますがそれよりも多かったらどこかに留め忘れがあるかも…。

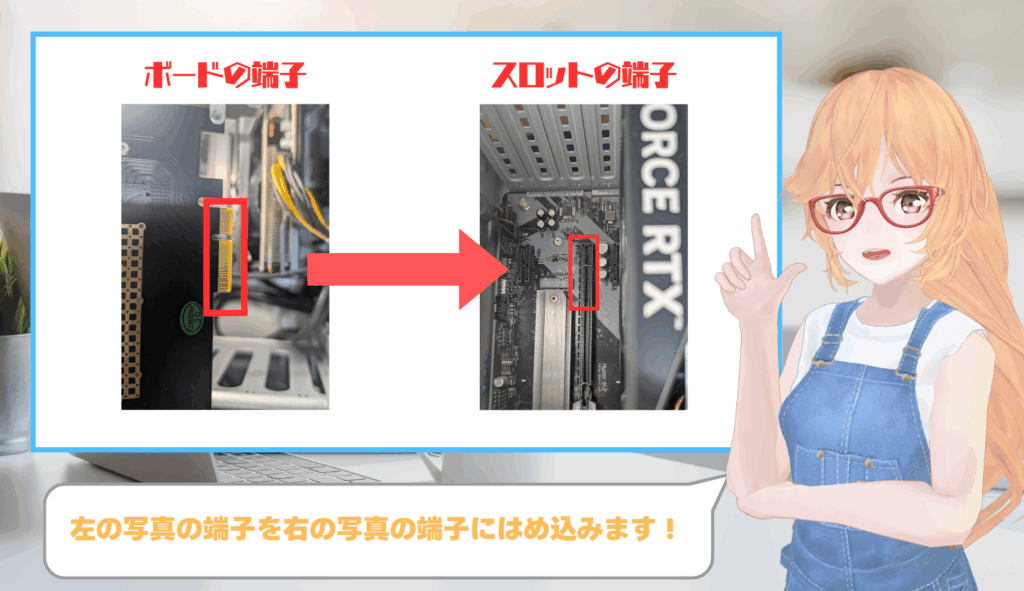

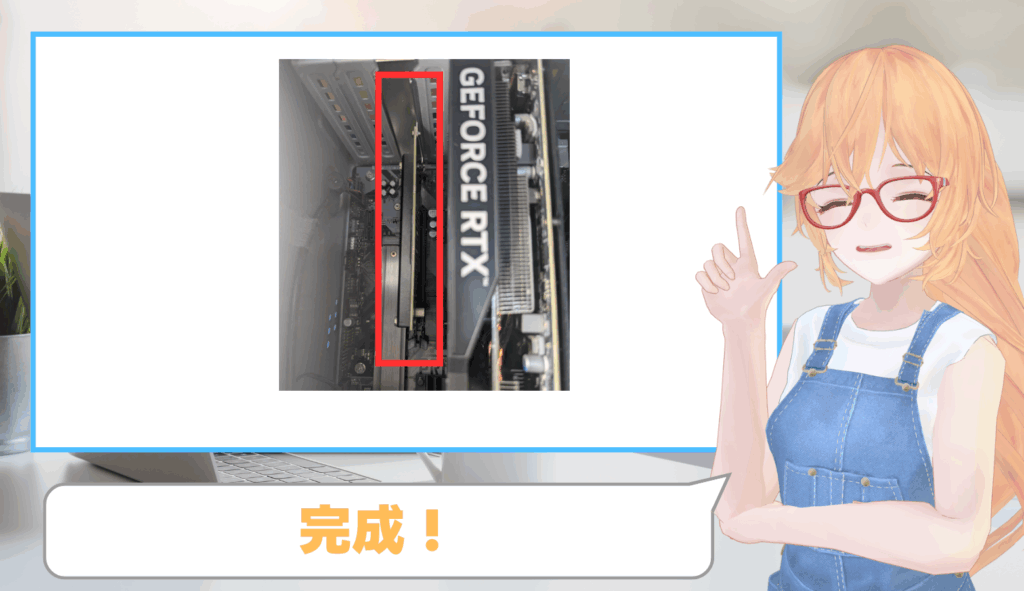

ボードをPC本体のPCIeスロットに取り付ける

ここからはカンタン!

ボードの端子をPCIeスロットの端子に合わせてはめ込むと…

端子で支えているだけなのでボードを動かすと少しグラグラと不安定な感じもありますが、グラボとは違って重さが軽いのでまあなんとかなりそう。気になる方はブラケットをPCケースに固定しておくと良いと思います。

PCを起動してディスクを割り当てる

無事に取り付けることができたらPCを起動してみましょう!

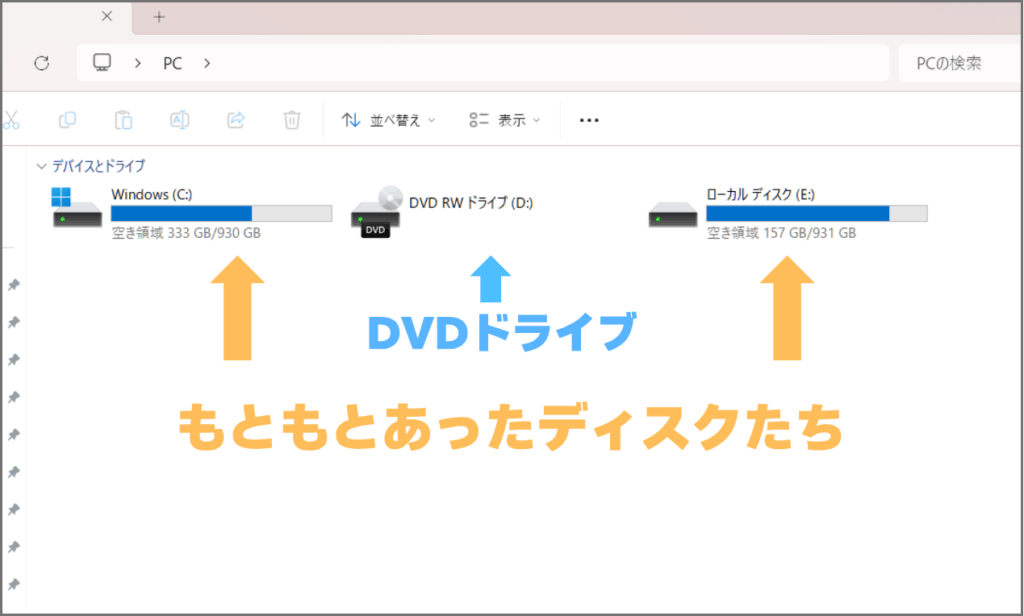

ただ、この時点ではまだディスク割り当てが行われていないのでエクスプローラーからはアクセスできません。下図は増設を終えて起動した直後のドライブ一覧画面ですが、今は既存のSSD・DVDドライブ・HDDしか認識されていません。

このままだとデータの読み書きができないので、増設したSSDもここに表示されるように設定していきましょう。

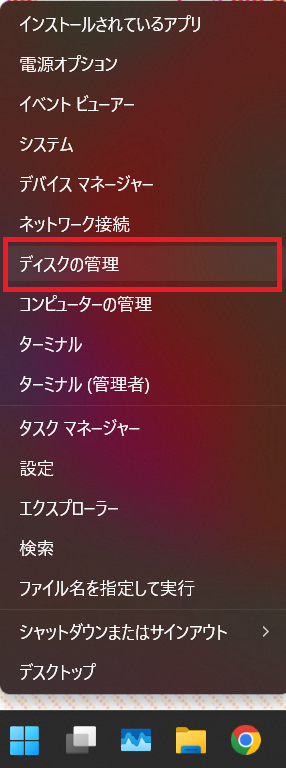

まずは左下の[スタート]ボタンを右クリックして[ディスクの管理]を選択。

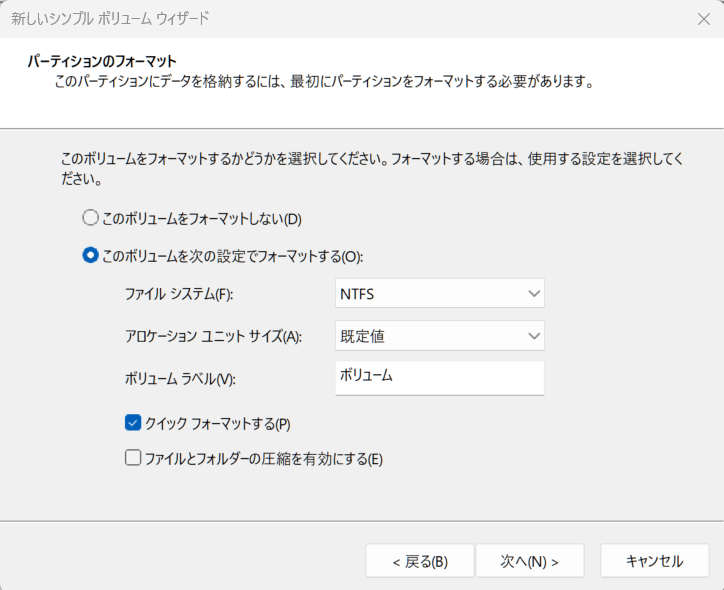

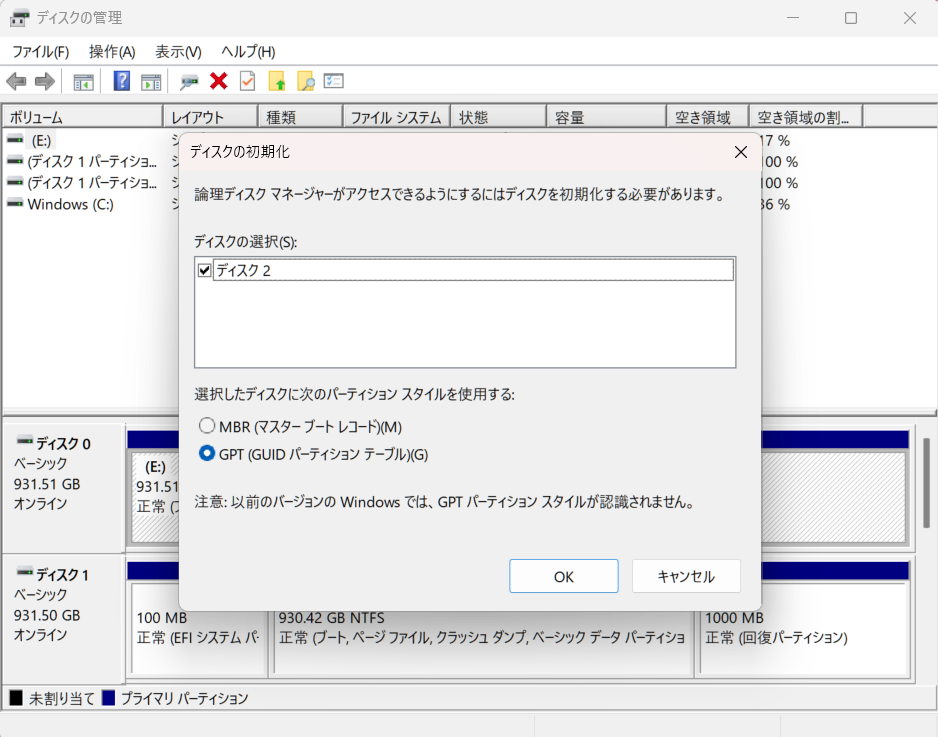

「ディスクの初期化」というウィンドウが出てくるので、GPT(GUID パーティションテーブル)を選択して「OK」を押します。

詳しいことはわかりませんがwindows10もしくは11を使っているならGPTを選んでおけば無難みたいです。古いOSならMBRがいいとか。

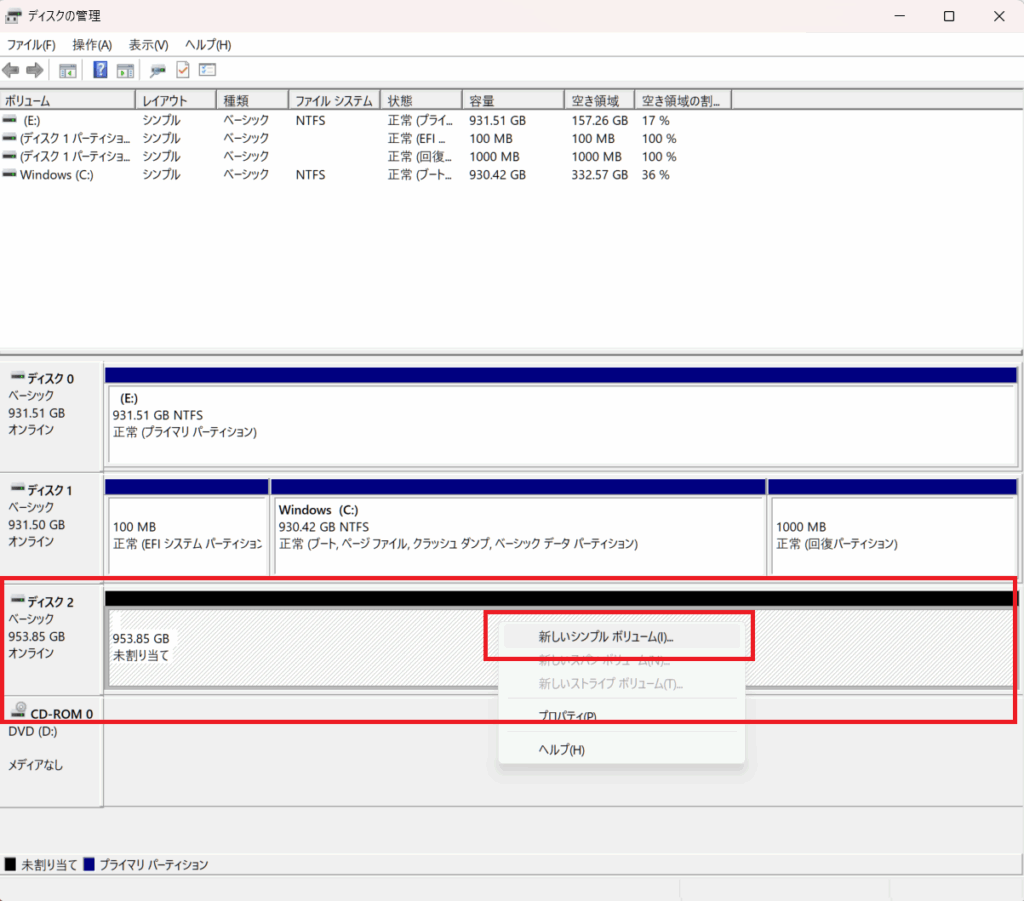

「OK」を押すと今回増設した「未割り当て」のディスクが出てきます。ディスクを複数搭載している場合は少し下にスクロールする必要があるかも。

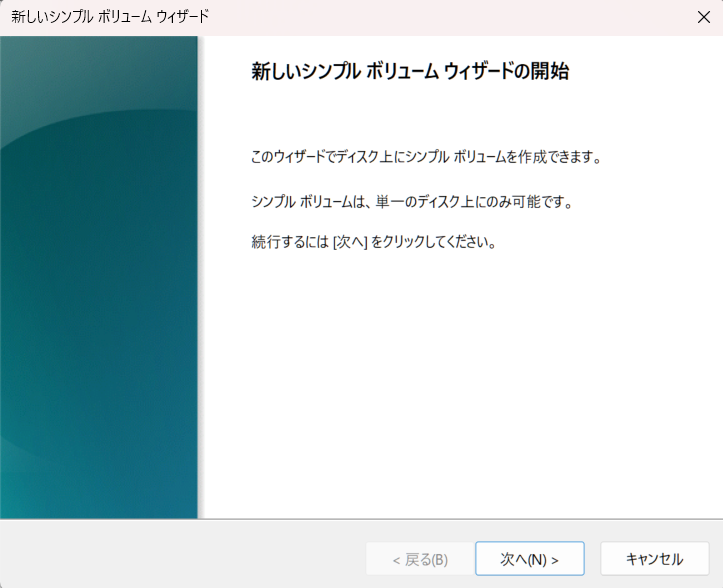

「未割り当て」のディスクが見つかったら右クリックして「新しいシンプルボリューム」を選択。

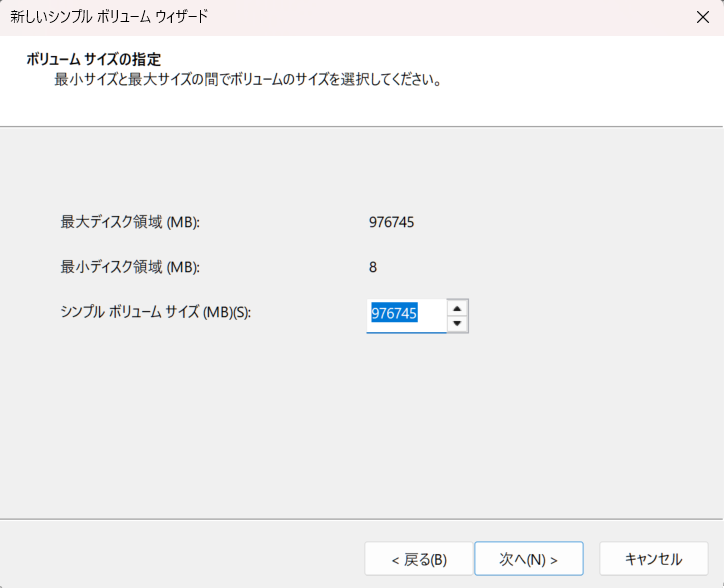

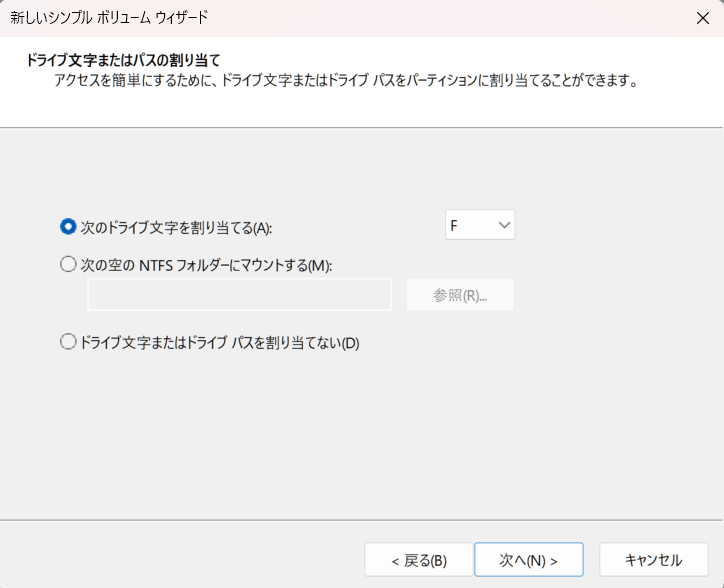

あとは下記の順番で処理していけばOK!

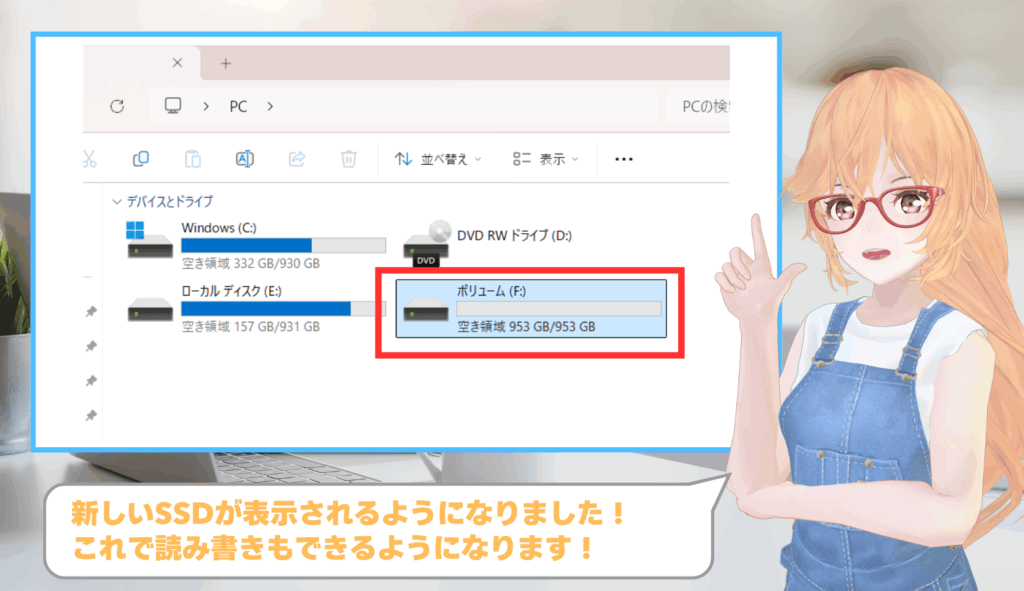

問題なく設定が終わると…

もともとは「初心者がSSDを増設してみた」程度の軽い記事にするつもりだったのですが思いがけず複雑な方法になってしまったので、せっかくならその手順も書き残しておくかとこんな形の説明記事になりました。増設過程で様々な敗北を味わいましたがなんとか無事に増設を完了させることができて良かったです。

増設したSSDは今も絶好調で動いています。ゲームもかなり快適に遊べるようになりました。そのうちHDDのときとSSDのときでどれくらいロード速度が変わったのかなどもお見せできればな~~とも思っています。

今回の記事が増設を考えている方の参考になれば幸いです!

CPUには「Ryzen 7 5700X」、グラフィックボードにはフルHDで遊ぶなら申し分のない性能の「RTX 5060 8GB」を採用したモデル。

RTX5060搭載モデルを探しているならいまはこれがおすすめです。

CPUには「Ryzen 7 7700」、グラフィックスにはハイスペックなAMD製GPU「RTX5060 Ti 16GB」を搭載したモデル。

5060Ti搭載モデルは30万円が見えるモデルも増えてきましたが、こちらはまだ20万円半ばをキープできているので狙い目かも。

CPUには「Core Ultra 7 265F」、グラフィックスには新世代GPU「RTX 5070 12GB」を搭載! フルHD~WQHDまで幅広く活躍できるハイスペックPCです。

PCケースのカラーは黒・白・ピンクが自由に選択可能で、追加費用を払うと珍しい赤や緑、オレンジなどにも変更することができます。