※記事内のリンクには広告が含まれています。

ゲーミングPCといえば、手軽に購入できるBTOが人気ですが、「コスパや性能を重視するなら自作がおすすめ」といった意見もあります。

初心者の中には、自作PCとBTO PCのどちらを選ぶべきか悩んでいる方も多いでしょう。

そこで今回は、自作PCとBTO PCそれぞれの特徴やメリット・デメリット、おすすめしたい人について紹介します。

ゲーミングPCの高騰に伴って各BTOメーカーの受注停止・価格改定・構成変更等が相次いでいます。最終的な情報は必ず公式サイトをご確認ください。なお、まだ買えるゲーミングPCをお急ぎで探している方は、こちらのページをご覧ください。

【監修・執筆者】ゲームPCラボ管理人

KUL

当時ハマっていたMMOが好きすぎてそのまま運営会社に就職、その後ゲーム内イベントの企画やデバッグ・GMなどを担当していました。今は業界から離れてしまったもののゲーム好きなのはずっと変わらず。

社会人になりたての頃に何もわからないまま購入したゲーミングPCで失敗…。最近周囲でゲーミングPCを検討する人が増えてきたこともあり、自分と同じ失敗をしてほしくないという思いからこの「ゲームPCラボ」を立ち上げました。

【執筆者】ゲームPCラボ ライター

ベル塚ベル

ゲーム関連の雑誌・書籍、そしてWebサイトを中心に執筆活動を行うフリーライター。生粋のゲーマーであり、仕事もプライベートもゲーム三昧。

Steamで頻繁にゲームをプレイすることから、ゲーミングPCにも精通しています。その知識と経験を活かし、読者の皆さんがより快適にPCゲームを楽しめるような情報をお届けします。

AMD製の良コスパGPU「Radeon RX 9060XT 16GB」を採用した、いまイチ押しのおすすめモデル!

CPUには「Ryzen 7 5700」を採用し、フルHDならほとんどのゲームを遊び切れる十分な性能。ゲーミングPC初心者にもおすすめの一台です!

自作PCとBTOの特徴

ゲームPCラボが考える自作PCとBTO PC(以下、「BTO」とします。)の違いは下記のとおりです。

| 自作 | BTO | |

|---|---|---|

| 専門的な知識 | ||

| 費用 | ||

| かかる手間 | ||

| かかる時間 | ||

| カスタマイズ性 | (すべて自由) | (一部のみ) |

| 保証 |

ご覧のとおり、自作とBTO、それぞれに長所があります。今回の記事では上記の違いをもとに、各PCのメリット・デメリットも詳しく紹介していきます。

「自作PC」は自分でイチから組み上げたPC

文字どおり、自作PCとは、自分でイチからパーツを組み合わせて作るパソコンのことです。ひとつひとつのパーツにこだわることができ、「世界にひとつしかない自分だけの最強PC」を作り上げられる点が大きな魅力です。

パーツにはこだわりたいけれど、自作する自信がない方には「自作PC組立代行サービス」もあります。代行サービスの詳細についてはこちらの記事で解説しています。

知識が必要な自作PCですが、いまは専門誌、ブログ、動画など初心者向けの解説コンテンツが充実しているため、昔よりかは取っつきやすくなっているイメージがありますね。

「自分だけのオリジナルPCを自分で作りたい!」という人におすすめ

ズバリ、自作PCがおすすめなのは、「時間をかけてでも、自分で選んだこだわりのパーツでオリジナルPCを作りたい!」という方です。

事前の勉強やパーツ集め、実際の組み立てから起動確認まで、とにかく多くの時間と労力が必要です。休日が丸一日つぶれても構わないほど、「納得のいくPCを自分で作る」という強い意志が非常に重要です。

もともとDIYなど物作りに時間をかけることが苦にならない人は、とくに自作PCに向いていると言えます。

自作PCの制作の流れ・各工程の必要時間の例

自作PCはとにかく時間がかかると説明しましたが、具体的にどれくらいの時間が必要になるのでしょうか。

ここでは、制作から利用までの工程ごとに、初心者が挑戦する場合の目安時間を紹介します。

PCの仕組みやパーツの種類、作業工程などを学びます。個人差はありますが、おそらく最も時間がかかる工程かもしれません。

PCパーツ専門店やネット通販などを利用して、パーツをひとつずつ集めていきます。

PCを構成するパーツには、マザーボード、CPU、グラフィックボード(GPU)、メモリ、ストレージ(SSD、HDD)、CPUクーラー、電源ユニット、PCケース、PCケースファン、OS(Windows 11など)などがあります。

PCケースに各種パーツを取り付けていきます。おもな取り付け順は次のとおりです。

①CPU、CPUクーラー、メモリをマザーボードに取り付ける

②PCケースにマザーボード、GPU、ストレージ、電源ユニット、PCケースファンを順に取り付ける

③各パーツをケーブルで接続する

④ケーブルを束ねたり位置を調整したりして、エアフロー(空気の通り道)を確保する

組み上げたPCを起動させ、CPUなどの管理や制御を行うBIOS(Basic Input Output System)が表示されれば成功です。表示されない場合は、パーツの接続やケーブルの接触不良がないか確認しましょう。

最後にOSをインストール・設定すれば自作PCの完成です。必要に応じてアプリケーションも導入し、PCの機能を充実させていきます。

ご覧のとおり、かなりの時間と手間がかかる作業です。仕事が忙しかったり、家族と過ごす時間を優先したい場合などは、時間を捻出することが大きな課題になるでしょう。

メリット① 圧倒的な自由度と拡張性

PCを自作する最大のメリットは、何と言ってもすべてのパーツを自分で選べる点です。

CPUをはじめ、GPU、メモリ、SSD、電源、CPUクーラー、PCケースまで、自由に選択できます。また、PCパーツは多くのメーカーが販売しており、メモリや電源ひとつとっても種類が豊富で、同じ容量でもメーカーや型番によって性能が異なることもあります。

そのため、人気パーツとマニアックなメーカーのパーツを組み合わせて、BTOでは実現できない独自の構成を作ることも可能で、圧倒的な自由度が魅力です。

さらに、将来的にCPUを交換したり、メモリやSSDを増設したりすることを見越して組み立てられるため、後からの拡張がしやすいのも大きなポイントです。

BTOでもSSDやメモリの拡張が可能なモデルはありますが、PC内部の構造を自ら組み立てて把握できる自作PCのほうが、はるかに融通が利きやすいため、拡張性は圧倒的に高いと言えるでしょう。

メリット② 出費を抑えられる

パーツを自分で集めるため、価格の安いものを選んで出費を抑えられるのも大きな強みです。

PCパーツの販売店でセール品を狙ったり、未使用品をフリーマーケットサイトで購入したりするのも有効な方法と言えるでしょう。

中古品を購入する手もありますが、パーツの良し悪しを見極める知識がないとリスクがあります。初心者の方は、基本的に新品のパーツでPCを組み立てましょう。

【参考】BTOモデルを自作で作った場合の価格差のイメージ

参考までにBTOメーカーで売られているモデルを自作で作った場合の価格イメージも紹介します。

私自身がっつりとした自作経験はないので似たようなパーツを寄せ集めた参考価格ですが、ひとまずAmazonで何も考えずに揃えるとこれくらいの金額になりました。実際にこれで規格などがしっかり合うかどうかまではわかりませんがあくまでも参考ということで……。

| BTO (GALLERIA XA7C-78XT | 自作 (参考価格) | |

|---|---|---|

| OS | Windows 11 Home 64ビット | 15,800円 |

| CPU | Core i7-14700F | 50,000円 |

| CPUファン | 12cmサイドフロー 大型CPUファン | 3,000円 (虎徹 MARK3 SCKTT-3000) |

| グラフィックボード | AMD Radeon RX 7800 XT 16GB | 67,800円 (玄人志向) |

| 電源 | 750W 電源 (80PLUS GOLD) | 9,500円 (玄人志向) (KRPW-GA750W/90+) |

| メモリ | 32GB (16GBx2) (DDR5-4800) | 13,400円 (CORSAIR, 16GB×2) |

| SSD | 1TB SSD (M.2 NVMe Gen4) | 10,500円 (Crucial, 1TB) |

| マザーボード | インテル B760 チップセット ATXマザーボード | 16,000円 (ASRock B760 Pro RS) |

| PCケース | ガレリア専用 SKケース (ATX) スタンダード(ガンメタリック)Ver.2 | 10,000~15,000円 |

| 合計金額 | 約229,980円 | 約200,000円 |

特にこだわりなくパーツを揃えて自作するならこれくらいの2~3万円の金額差です。

もちろんしっかりこだわって金額を安く済ませることも、より質の高いパーツで揃えることも可能ですが、そこに労力を割けば割くほど手間も時間も増えていきます。あくまでも「自作」はそのあたりが許容できる方向けではあります。

では、次に自作のデメリットにも触れていきましょう。

デメリット① 組み立てとパーツに関する知識が必要

PCがどのように動作しているのか、その仕組みを理解しなければPCを自作することはできません。そのため、PCの構造、パーツの役割、適切な配置・配線方法といった基礎知識が不可欠です。

PCの組み立ては、各パーツをPCケースに取り付けていく作業となるため、「自作PCはプラモデルのようなもの」と言われることもあります。しかし、プラモデルと違い、組み立てた後に実際にPCを正常に動作させなければなりません。

プラモデルのように計画を立てずに作業を進めると、動作確認の段階でトラブルが発生する可能性が高くなります。そのため、PCに関する専門的な知識を事前にしっかり身につけておくことが重要です。

また、パーツはメーカーや型番によって性能が大きく異なるうえ、パーツ同士の相性問題も存在します。さまざまな問題に対応できるようにするためにも、各種パーツ製品の知識もある程度は頭に入れておく必要があります。

PCパーツ販売店のスタッフに相談し、パーツ選びをサポートしてもらうのもありです。

デメリット② 時間や手間がかかる

PCを自作するには、事前の勉強やパーツの収集、PCの組み立て、動作確認、ソフトウェアのインストールなど、多くの工程が必要で時間がかかります。

とくに初心者の場合は手探りの部分が多く、組み立てや動作確認、ソフトウェアのインストールだけでも数日かかることは珍しくありません。さらに、動作確認に失敗した場合は原因の特定が必要となるため、追加で多くの時間を要することもあります。

組み立て中に静電気が発生し、気づかないうちにパーツが故障してしまうこともあるようです。初心者の場合、故障の有無を判断するのも難しいため、万が一の際は対処に苦労するかもしれません。

デメリット③ 保証がパーツごとにあるため面倒

PCのパーツには、それぞれ個別に保証が付いています。そのため、自作PCで不具合が発生し、特定のパーツが原因だった場合は、メーカーに連絡してパーツを交換してもらうことで対応できます。

ただし、問題となるのは不具合の原因を特定する過程です。どのパーツが原因なのか、本当にそのパーツなのか、そして対象のパーツが保証期間内かどうか、といった点を自分で調べて対応しなければならず、初心者には大きな負担となります。

何かある度に、PCケースを開けて自分で確認するのは結構大変……

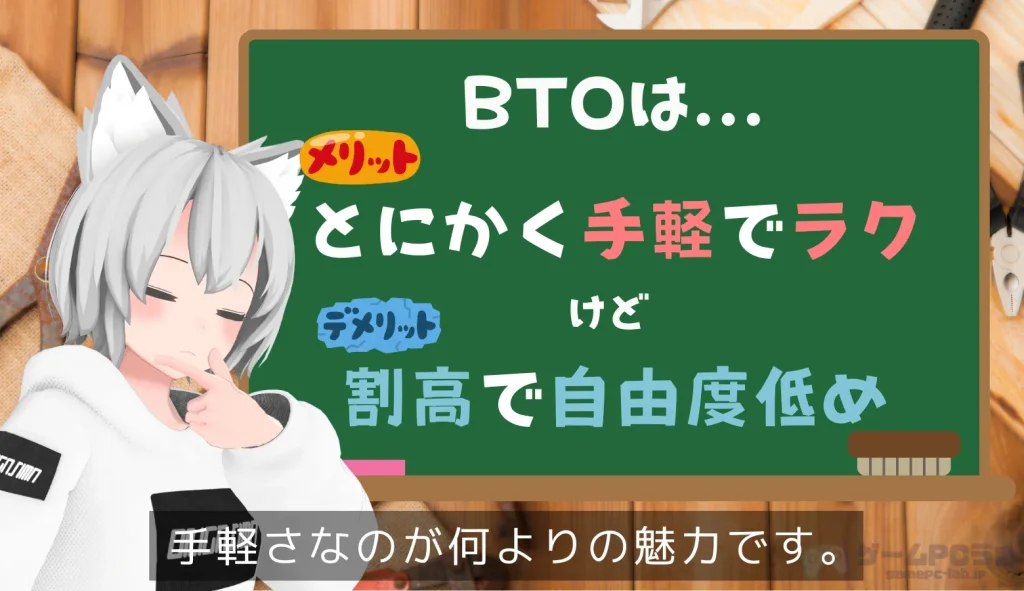

「BTO」は客のニーズに合わせて専門店が組み上げたPC

一方、BTOは「Build To Order」の略で、「受注生産」を意味します。ドスパラやSTORM、mouse、FRONTIERなどのメーカー(ブランド)が販売しているPCです。

SSDやメモリなど一定のカスタマイズに対応していますが、グラフィックボードやCPUといった主要なパーツはメーカー側があらかじめ選定しているため、カスタマイズの自由度はそれほど高くありません。

事務用PCを購入する感覚で、手軽にゲーミングPCを手に入れられる点が大きな魅力です。

知識ゼロでも高性能なゲーミングPCが手に入るBTO。プロゲーマーや配信者、インフルエンサーなどの宣伝の効果もあり、BTOの知名度もかなり高くなってきています。

「構成はなんでもいい!面倒なのはイヤ!」という人におすすめ

「複雑なPC知識はわからない」「時間をかけたくない」「手軽にゲーミングPCが欲しい」という方には、BTOがおすすめです。

最大の魅力は、費用を支払うだけで、高性能なPCが手元に届くという点です。到着後すぐに使うことができ、保証も充実しているため、自作PCのような手間は一切かかりません。

カスタマイズの自由度は限られるものの、PCの種類が豊富で一部のパーツはカスタマイズに対応しているため、そこまで強いこだわりがなければ、BTOでも十分満足できるPCを見つけられるでしょう。

メリット① 届いたらすぐに使える

BTOは、注文後にメーカーが国内の専門工場でPCの組み立てや動作確認を行い、完成品として私たちのもとに届けられます。

届いた後は、電源やモニター、マウスなどを接続するだけで、すぐにゲームをプレイできるため、とても簡単です。メーカーやモデルによっては最短で当日出荷となる場合もあり、1~2日で高性能なゲーミングPCが手元に届くこともあります。

FRONTIERのゲーミングPCは、ヤマダ電機の店頭で販売されていることもあります。その場合、自分で持って帰れば1~2時間でPCゲームが遊べるようになります。

メリット② 充実の保証・サポート

BTOの場合、PC本体に保証が付いており、不具合が発生した際にはPCをメーカーに送付し、原因調査や該当パーツの交換などで問題を解決してくれます。

PCが一時的に手元から離れることにはなりますが、メーカーが原因の特定から修理まで行ってくれるため、ユーザーの手間がほとんどかかりません。

また、メーカーによっては保証期間の延長や、自宅への出張・訪問サポートといったサービスが用意されていることも。何かトラブルがあった際の安心感は、自作PCと比べて段違いなのも、BTOの大きな魅力と言えます。

さらに、手数料無料の分割払いに対応しているメーカーが多く、毎月手頃な価格の支払いで高性能なBTOを購入できるのも強みです。

メリット③ 場合によっては特典も

メーカーやモデルによっては、おまけの特典が同梱されているのもBTOの魅力のひとつです。

たとえば、ドスパラのGALLERIAでは「Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC」や「PC Game Pass(30日間無料)」のコードが同梱されており、PCが届いたその日から「Minecraft」やPC Game Pass対応タイトルを楽しむことができます。

マウスなどのゲーミングデバイスがもらえるキャンペーンや、無料でパーツをアップグレードできるキャンペーンが実施されていることもあるため、購入するタイミングによっては非常にお得にPCを手に入れることができます。

デメリット① 割高になりやすい

手数料無料の分割払いに対応している一方で、BTOは人件費をはじめとする諸経費がPCの価格に上乗せされるため、自作PCと比べると割高になりやすいです。

一般的に、BTOと同じスペックのものを自作すると、1~3万円程度は安くなると言われています。

1~3万円高くなるだけで、自作の手間がかからず、充実した保証や特典、手数料無料の分割払いといった付加価値も得られるため、個人的にはそこまで大きなデメリットではないのかなと。

デメリット② 自作ほどの自由度はない

BTOもSSDやメモリ、CPUクーラー、電源、グリスなどは注文時にあらかじめ用意されたパーツの中から選択できることが多く、既製品と比べれば想像以上にカスタマイズの幅は広いと言えます。

ただ、そのラインナップ数はパーツごとにおよそ5種類程度です。膨大なパーツの中から自由に選べる自作PCと比べると、どうしてもカスタマイズの自由度は低くなりがちです。

購入後に自分でパーツを交換してしまうと、PC本体の保証が適用されなくなる場合があるため、その点には注意が必要です。

デメリット③ 時期によっては届くまでに時間を要することも

最短当日出荷という強みがある反面、購入するモデルや注文時期によっては、到着までに1~2週間かかる場合もあります。これは受注生産ならではの悩みと言えるでしょう。

たとえば、直近では2024年の年末から2025年3月頃にかけて、各BTOメーカーのゲーミングPCの発送が数週間~1ヶ月程度遅れるというケースがありました。これはモンハンワイルズ発売の需要増とNVIDIAのRTX40シリーズ生産終了が重なったことが大きな要因で、まさにこのBTO PCのデメリットが強く出てきてしまった場面でした。

こういった特殊なケースに限らず、クリスマスなどのプレゼントシーズンも発送は混み合いがち。こういったいわゆる「物流業界の繁忙期」でPCの購入を考えている方は、混雑を見越して早めに注文しておくことをおすすめします。

FRONTIERでは、追加のサービス料金(税込2,200円)を支払うことで、すぐにPCを組み立てて発送してくれる「翌営業日出荷サービス」も用意されています。多少コストはかかりますが、早くPCが欲しい方は、このようなサービスを活用するのもひとつの手です。

自作PCは、こだわり抜いた最高のオリジナルPCを作れる一方で、前述のとおり多くのデメリットや、手間のかかる作業工程を踏まなければなりません。

ここまで記事を読んで、少しでも「面倒そう」と感じた方は、多少割高でもBTOを選ぶほうが圧倒的におすすめです。

また、PC愛好者の中には「BTOで買う人は情弱」という声を上げる人もいますが、同じスペックの場合、自作とBTOの価格差は1~3万円程度で、劇的にコストパフォーマンスが良くなるわけではありません。やや割高な分、手軽に入手できるうえ、保証やサポートによる安心感も得られるため、タイムパフォーマンスを重視するのであれば、むしろBTOのほうが優れていると言えるでしょう。

CPUには「Ryzen 7 5700X」、グラフィックボードにはフルHDで遊ぶなら申し分のない性能の「RTX 5060 8GB」を採用したモデル。

RTX5060搭載モデルを探しているならいまはこれがおすすめです。

CPUには「Ryzen 7 7700」、グラフィックスにはハイスペックなAMD製GPU「RTX5060 Ti 16GB」を搭載したモデル。

5060Ti搭載モデルは30万円が見えるモデルも増えてきましたが、こちらはまだ20万円半ばをキープできているので狙い目かも。

CPUには「Core Ultra 7 265F」、グラフィックスには新世代GPU「RTX 5070 12GB」を搭載! フルHD~WQHDまで幅広く活躍できるハイスペックPCです。

PCケースのカラーは黒・白・ピンクが自由に選択可能で、追加費用を払うと珍しい赤や緑、オレンジなどにも変更することができます。